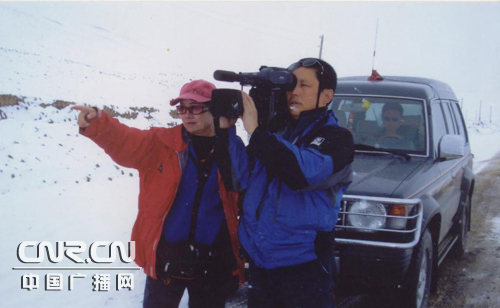

宁照宇、何明两位编导经常深入高原寻找镜头背后的故事

人类的历史到底怎么走过来的,人类又如何融合和交融的。新疆沉淀的人类文化多久?新疆还能承载多少文化……,新疆纪录片编导的心里有很多这样的疑问,他们需要不断寻找和证明给全世界来看,在寻找的过程中,他们发现新疆的历史文化始终是在碰撞和交融中的……

回眸新疆编导展现在人们面前的新疆纪录片,就像打开了一幅幅画卷: 放归的野马,转场的羊群,摩尼教的未解之谜,昆仑山采玉人的惊险传奇……草原与沙漠,湿润与干旱,富庶与贫瘠,文明与荒蛮,新疆纪录片,题材涉及人物、事件、文化、历史、自然等各层面,纪录各民族丰富悠久的历史文化,探索诡秘奇谲的奥秘与传说,向世界展示那些或熟悉或陌生的新疆之美。

5月25日,记者约新疆纪录片编导采访,然而他们都处在高度忙碌中,而这次采访也因为这种忙碌一推再推,最后安排在了一个中午休息时段里,记者见到了新疆优秀的人文纪录片编导宁照宇、何明。

何明和宁照宇是最佳搭档,他俩合作拍摄过的纪录片,在国内外频频获奖。他俩合拍第一部纪录片叫做《亚心牧羊人》。1997年,宁照宇和何明在报上看到了乌鲁木齐亚心村(亚心村:亚洲地理中心位置)吴庭德雕狮子的照片,知道了吴庭德卖了42只羊不分昼夜地雕刻着他心目中的守护“亚心”的石狮子。这让他们萌生了创作的冲动。

何明说:“当年我们进入拍摄点,村子还没有脱贫。片中的主人公吴大爷始终觉得亚心村的人不该受穷,他想办法让它富起来,他的致富方法又有点迷信:要打四只四吨重的狮子压在地理中心致富。这个故事就是从那里开始讲述的,他已经到了癌症晚期,孩子们觉得打狮子简直不可思议,闹分家,吴大爷打完第四只狮子,就去世了,故事非常感人。恰恰是我们介入拍摄后,把当地旅游带动起来,当年就是几座土房子,已变成一个旅游景点了。这部片子拍了三年,反响很大,就在于这部片子的史料价值。”

宁照宇和何明回忆,他们拍摄那年正遇数十年未遇的大雪灾,宁导几个人自己拿个睡袋,方便面、菜和面粉,顶着八级大风、零下30摄氏度的严寒,在荒芜的“亚洲大陆中心地”开拍。风大了无法站稳,就跪着拍。以后的日日夜夜,他们就同吴庭德一家人同吃同住,村里发生的大小事件,他们都在现场。三年中,他们没拿一分钱的工资,反而为拍片花去了自己的几万元钱积蓄。宁照宇说:“我们在拍摄中发现了农民们的纯朴、善良及走向富裕的愿望,也发现了现实中的反差。”摄制组也如同雕刻一块顽石似的打造着自己的纪录片。主创人员在千锤百炼的剥离中去探寻事件的本质,去感受生活的真谛。

这部片子完成一年后,宁照宇接到一个从北京打来的电话,这位观看纪录片的专家以为宁导是男的,说从《亚心牧羊人》的片子中没看出导演是女的,说该片获奖了。听了电话,宁照宇的眼泪一下子流下来了。成功了!《亚心与牧羊人》获得了2000年中国纪录片长篇学术大奖和入围中国电视金鹰奖,在2001年,又获得第八届全国“五个一”工程奖,这是新疆电视纪录片首次、也是唯一的获“五个一工程”奖的作品。“这个片子没有粉饰太平,讲述的只是一个小人物,而获了政府最高奖,这说明了我们人文方面的进步。”宁照宇说。此后,他俩又接二连三的拍摄了《吐峪沟》、《驼工日记》、《刀郎乐人》、《天堂的摇篮》等享誉海内外的纪录片。

2004年,宁照宇为拍摄纪录片《1943—驼工日记》,她险些搭上了性命。这部纪录片的历史背景是1937年7月,日本帝国主义相继截断中国海路、陆路国际运输线。为运进苏、美等盟国援助中国的大批作战物资,国民政府开辟了通过新疆的中印国际运输线。

宁照宇和何明在帕米尔高原拍摄《驼工日记》

《1943—驼工日记》就是截取了这一段历史,通过驼队队长陆震轩的日记,宁导带领当地的牧民和驼队再次翻越命悬一线的喀喇昆仑山,真实地再现了当年这一伟大的壮举。宁照宇说:“翻越达坂时,我们遇到了暴风雪,大家都在紧张的拍摄。离毡房50米地方,我看到一块石头,想在石头背后解手,腿就像灌了铅一样怎么也走不到。我扶着石头,解不开扣子,那时候我觉得我快不行了,现在这样倒下去,还有好多事情都没办呢。远处牧民看到我的样子,可能发现我不太对头,就赶着牦牛过来了。最后,我不知道用了多长时间才走到毡房。我看摄制组的每个人脸色都是蜡黄的,都有不同的高山反应,只不过大家都不说。牧民烧了一锅奶茶,那时,我带着眼镜,眼泪从眼镜后面往外流。值得欣慰的是,我把当时驼工赶路和木沙牺牲的情景,真实地再现了,其他一切都不重要了。”

剧中的每一个场景,因为气氛烘托得十分逼真,参演的牧民们都被感染了,牧民们都以为这不是在演戏,都流着眼泪,在呼啸的雪风里为假扮已牺牲的演员木沙(Musha)垒坟茔,气氛悲惨壮烈。这部片子在2005年6月的上海国际电影节的获奖,看过这部片子的人,似乎都回到那久远的过去。

宁照宇和何明在喀什地区麦盖提县拍摄《刀郎乐人》

宁照宇和何明新近完成的纪录片《刀郎乐人》全景式纪录了新疆维吾尔族原生态刀郎艺人的真实生活和他们的音乐活动,这是一部刀郎乐曲与一个家族命运息息相关的故事,反映了维吾尔人的民族精神、民族习俗和民族道德风尚。这是他们拍摄纪录片的一种全新的尝试和挑战。记者在宁照宇家观看了《刀郎乐人》,片头部分是刀郎乐人艾山和玉山双胞胎兄弟刚从国外表演木卡姆载誉归来的对话:

艾山说:我家住在中国新疆喀什地区麦盖提县央塔克乡。

玉山说:我叫玉山?牙牙,跟艾山是双胞胎亲兄弟,我是他弟弟,他是我哥哥,我今年已经66岁了。

艾山说:我从七、八岁起就开始学习了我们所弹奏的刀郎音乐,(真的是)从小就喜欢,因为这个地方(麦盖提县央塔克乡)是我们刀郎文化的发源地。在我记忆中我家有六代人会唱刀郎木卡姆,六代以上的事就不知道了

艾山对话:你和我一起让亲戚们知道一下我们出国的事情。

玉山:叫他们也高兴一下。

宁照宇和何明从5年前就开始关注刀郎乐人艾山与玉山的生活,在南疆塔克拉玛干沙漠边缘,他们通过和两位维吾尔族老人朝夕相处,更深刻地体会到要抓拍真实的生活细节,需要沉下心来,像品一杯老酒一样,仔细砸吧里面的味道,才能娓娓动听的告诉别人这种酒的滋味。三年时间,宁照宇他们摄录了3000分钟的影象资料,光是剪辑就是用了一年的时间。这部片子已经入围上海白玉兰奖,并得到原新疆著名木卡姆研究员周吉的高度评价。

宁照宇说:“2005年,新疆木卡姆申遗成功以后,我们拍摄了南疆维吾尔族刀郎乐人的生活变化和地位变化,在变化当中,他们碰到的困惑、喜悦,沮丧和互相碰撞。在过去,艾山和玉山的乐人地位比较低下,艾山有六个女儿,他不希望女儿也找被人瞧不起的吹鼓手,就给女儿们找了商人呀、阿訇呀这些人当丈夫。可是他恰恰没有想到,他们家这种非常平等、有趣、充满了音乐的这种家庭氛围,营造了女儿从小就喜欢木卡姆音乐家庭的爱情取向。结果我们去了他们家,有两个女儿已经离婚,一闹离婚,两个小孙子没办法继承刀郎音乐了。这条主线就更戏剧化的证明了刀郎是维吾尔族不可分割的一部分,刀郎就像血液中流淌在每一位维吾尔族人民的血液中,这就是片子的主题。”

何明说宁照宇工作起来的那股疯傻的劲头,不无敬佩。他说:“一年当中,有两百多天她都在外景地。“她是个事业狂,如果我是她丈夫,说不定就跟她离婚了。”对于此,宁照宇自己也感到有些内疚。她说全靠她丈夫的支持,否则她也不能放心地到处跑。宁照宇说:“我喜欢人文的东西,因为我觉得世界上最神秘的生灵,而且最能够使宇宙变得如此丰富多彩就是人,然而他的奥秘,都没有探索完。我们来探索人类和历史,都是为了让人类拥有更好的明天。作为人文纪录片导演来说,我们所有拍摄这部片子,也是在寻找我从哪里来,要到哪里去这两个问题。人对生活的认识,对死亡的认识,都是需要通过一代代人的解释,得到回答。人生是在波澜起伏中前进的,没有平坦的道路,只能在悲剧和挫折中寻找人类繁衍生息的答案。所以纪录片实际上就是照镜子,从镜子里可以看到人类的长处和短处,人类的信心和勇气。所以我觉得纪录片是之所以支撑自己付出这么大的代价,它的魅力和挑战的意义就在这里。”

宁照宇和何明俩人默契配合,风雨同舟,靠的就是对一种共同的理想和追求,宁照宇以她的行动带动了一批人,一些人也和她一样对电视艺术似傻若狂起来。搭档何明说:“纪录片要求客观真实,不能加主观的东西,绝对的客观也是不可能的,多多少少也带一定的创作者的思想,故事也要真实,任务要真实。纪录片一段不可重复的东西,你摆的话,绝对就是假的,拍摄的工作方法基本上不去打扰人家,在他的生活流程中,再去扑捉典型的东西、闪亮的东西。纪录片以真实为主,你就要耐得住寂寞,你要陪得起,有时候,确实是很难耐的寂寞,语言要是能沟通,问题不大,就怕你不懂语言,再离开翻译,这时候,你真的是没法工作。我们拍摄纪录片只要讲人,拍摄需要帮助的人,拍摄帮助别人的人,生命投射出的人性光辉,拍摄一次都是心灵的一次净化,为什么每一次拍的题材都不一样,就在这里。”

正是这种严谨的工作态度,新疆纪录片人为拍好一个题材,和牧民同吃同住,一部片子一耗就是几年的光阴。他们往往带着一种使命感而拍摄,纪录片人不光耐得住寂寞,还需要具备远离功利、不求回报、、勇于探索的精神。他们用一种纯粹的、纯洁的精神对待纪录片的创作。宁照宇他们却不认为这是一种苦,他们说,拍纪录片可以丰富人生,使我们充满好奇和探索的欲望,也就更希望把自己感知到的东西告诉大家,虽然苦,却是一种很有意思、很快乐的过程。